【93号院 X 北京π】

胡同,京剧诞生的“文化孵化器”

从草根戏班到宫廷雅乐,京剧的成长离不开胡同的烟火气、江湖气与皇城根下的独特生态。齐如山曾言:“没有徽班进京,便没有京剧;没有北京胡同,便没有徽班的涅槃。” 1790年乾隆寿诞,三庆班进京后驻扎于大栅栏韩家潭胡同,后续四喜、春台、和春等徽班相继入驻,形成 “四大徽班胡同群”。狭窄的胡同迫使戏班共用练功场、道具作坊,加速了徽剧、汉调、昆曲的融合。当徽剧的骨架、汉调的血肉、昆曲的雅韵、梆子的活力在胡同与宫廷的双重熔炉中淬炼,“文化杂交优势” 的胜利——最终成就了“以俗为雅,化雅入俗”的国粹艺术。

胡同,艺术创新的实验场

1927年北京《顺天时报》发起“首届京剧旦角名伶评选”,梅、程、尚、荀获封“四大名旦”。四大名旦的辉煌,也是胡同文化生态的胜利。这一时期北京胡同正是京剧艺人生活和艺术活动的重要场所。这里既有“科班—戏班—戏楼”的产业闭环,又有“艺人—文人—市民”的社群共生。胡同不仅是他们的生活空间,更是艺术养分汲取、风格凝练、社群互动的重要场域,其影响贯穿艺术生涯的始终。

“悲剧青衣”程砚秋与胡同之缘

程砚秋与梅兰芳、尚小云、荀慧生并称“四大名旦”,是20世纪京剧旦角艺术的巅峰代表。他以“悲剧青衣”闻名,擅长演绎命运坎坷的女性形象,与梅兰芳的“华贵青衣”、荀慧生的“花衫俏丽”形成鲜明分野。作为京剧程派艺术创始人,其艺术生涯与北京胡同有着深刻的共生关系。早年寓居菜市口期间,目睹贫民典当、乞讨的惨状,激发他创作了《荒山泪》《春闺梦》等社会悲剧,剧中张慧珠、张氏的形象,皆脱胎于胡同底层妇女的悲怆身影。程砚秋的艺术人生,恰似一条蜿蜒的胡同——既有“幽咽泉流冰下难”的曲折深邃,亦含“柳暗花明又一村”的豁然通达。胡同的烟火气滋养了他对人性冷暖的洞察,胡同的市井声韵塑造了程腔的独特肌理,本期《胡同实验室》——京剧与胡同专辑,让我们共同走进程砚秋与胡同的故事。

特邀嘉宾

王志勇 先生

就职于中国艺术研究院

北京胡同深度游探索者

京剧爱好者

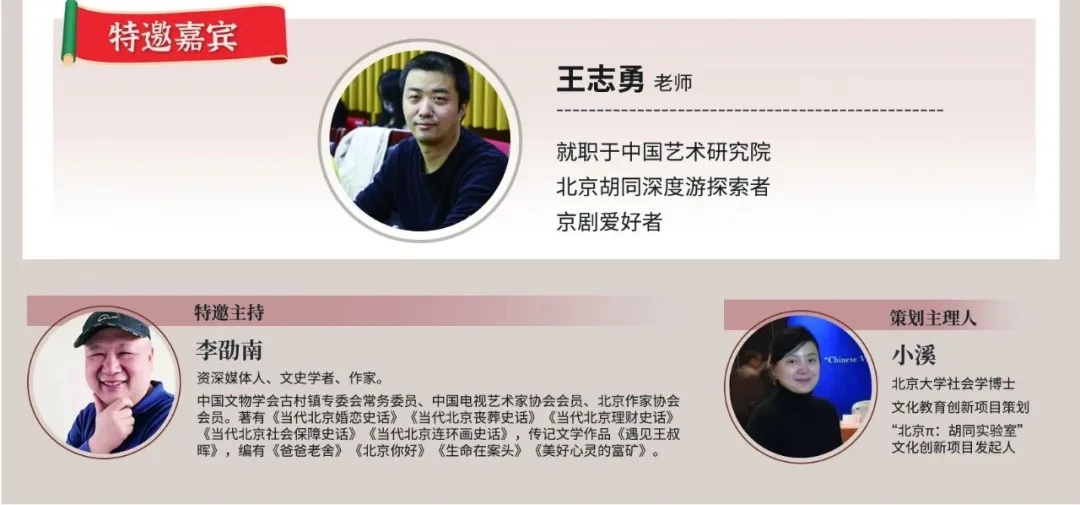

李劭南 先生

中国文物学会古村镇专委会常务委员、中国电视艺术家协会会员、北京作家协会会员

著有《当代北京婚恋史话》《当代北京丧葬史话》《当代北京理财史话》《当代北京社会保障史话》《当代北京连环画史话》,传记文学作品《遇见王叔晖》,编有《爸爸老舍》《北京你好》《生命在案头》《美好心灵的富矿》。

文化教育创新项目策划人

“北京π:胡同实验室”文化创新项目发起人

地址:

(点击可导航)

请您扫码报名: